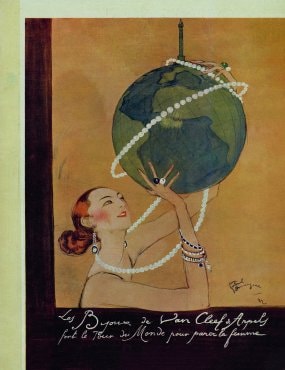

Plongez dans l'univers de l'exposition "Paris, capitale de la perle".

Prolongez votre découverte avec le visioguide de l'exposition.

Plongez dans l'univers de l'exposition "Paris, capitale de la perle".

Prolongez votre découverte avec le visioguide de l'exposition.

Tous les mollusques à coquille sont susceptibles de produire des perles composées de carbonate de calcium. Toutefois, leur qualité va dépendre de leur espèce, ainsi que des conditions de température, de salinité et de nutrition de l’animal. Les plus belles perles utilisées en joaillerie proviennent généralement d’huîtres marines des régions chaudes, de part et d’autre de l’équateur.

La fameuse théorie du grain de sable comme élément déclencheur de la biominéralisation, si répandue soit-elle, ne repose sur aucune réalité scientifique, de même qu’aucun grain de sable n’a jamais été trouvé à l’intérieur d’une perle.

Si les causes véritables de la formation des perles demeurent mal connues (virus ? bactérie ?), toute formation de perle résulte d’un déplacement de cellules épithéliales sécrétant la coquille à l’intérieur du tissu conjonctif du manteau du mollusque.

Historiquement, mais aussi selon les normes internationales et la loi française, le mot « perle » utilisé seul, en joaillerie, désigne une perle fine ou naturelle. On qualifie ainsi les perles pour souligner qu’elles ont été formées sans intervention humaine. Mais une telle distinction n’a pas vraiment lieu d’être en France avant les années 1920 et l’arrivée progressive sur le marché parisien des perles de culture.

Aussi fantaisiste soit-elle, l’histoire des Pêcheurs de perles (1863), opéra de Georges Bizet, se déroule dans l’océan Indien, provenance avérée de perles – avec notamment le golfe de Mannar – déjà citée par Pline l’Ancien dans le livre IX de son Histoire naturelle.

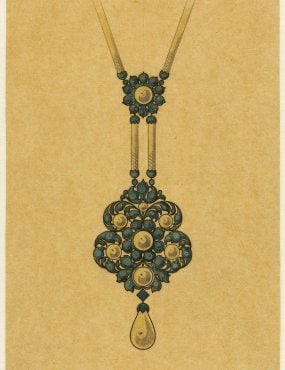

La perle est en effet étroitement associée dans la seconde moitié du xixe siècle à l’esthétique orientaliste, en peinture comme à la scène.

Connue depuis l’Antiquité, la région du golfe Arabo-Persique demeure par ailleurs une provenance de choix en matière de perles, au point que cette spécificité se trouve inscrite sur les cartes géographiques dès la Renaissance. Sa rive occidentale se distingue par l’importance du nombre de bancs d’huîtres perlières qu’elle concentre.

L’estime portée par les Occidentaux aux perles du Golfe ne s’est, de fait, jamais démentie, quand bien même d’autres sources et d’autres perles ont été découvertes au fil des siècles, en Amériques centrale et du Sud, notamment.

Les différentes ventes publiques organisées au tout début du xxe siècle nous renseignent sur la valeur des perles à l’époque, valeur qui ne cesse alors d’augmenter.

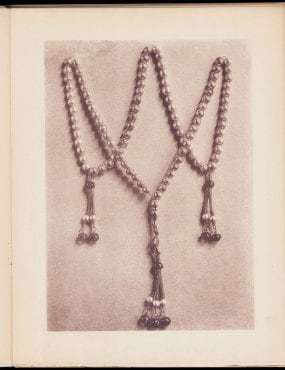

Trois ventes, notamment, défraient la chronique parisienne : celle, en 1904, des bijoux de la princesse Mathilde Létizia Wilhelmine Bonaparte, dont certaines perles furent offertes par l’empereur Napoléon Ier à sa mère, Catherine de Wurtemberg, reine de Westphalie, à l’occasion de son mariage ; celle, en 1909, de la collection de l’historien et mécène Alexandre Alexandrovich Polovtsov, au cours de laquelle la barre du million de francs sera pour la première fois atteinte pour un collier de quatre rangs de perles ; enfin celle, trois ans plus tard, d’Abdülhamid II, l’un des derniers sultans de l’Empire ottoman, qui bat à son tour de nouveaux records.

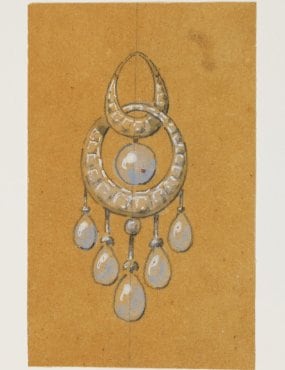

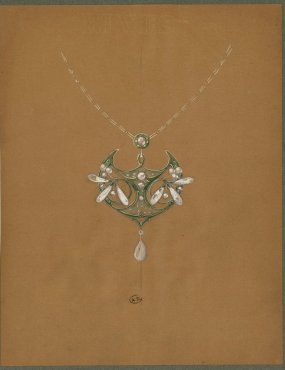

On retrouve des perles en très grand nombre dans les vitrines des frères Paul et Henri Vever, du génial René Lalique ou encore du toujours très innovant Georges Fouquet, ainsi que chez tous les autres représentants de ce que l’on nommera plus tard, en France, l’« Art nouveau ». Inspirés par les formes extrême-orientales et la nature, ces derniers s’intéressent, notamment, aux variétés de perles les plus baroques. Ils n’hésitent pas à se détourner alors des traditionnelles perles du Golfe pour se pencher sur celles formées par les moules du Mississippi. D’autres perles encore, proposant des formes ou des couleurs inédites, sont également très appréciées des acteurs en tout genre de la nuit parisienne.

Les plus belles perles sont avidement recherchées par les grandes maisons joaillières de la rue de la Paix et de la place Vendôme, qui se plaisent à l’associer au platine et au diamant. C’est la Belle Époque, période au cours de laquelle les bijoux se distinguent par leur blancheur, leur éclat, leur légèreté, leur géométrie et leur inspiration aristocratique. Sur la tête, aux oreilles, autour du cou ou des poignets des reines, des premières dames comme des courtisanes, les perles parent les femmes du gotha et celles qui le fréquentent. Toutes se disputent alors les petites perles du Golfe, reconnaissables à leur ton crème parfois légèrement rosé.

Marquées par l’explosion du marché parisien de la perle, les années 1910 sont longtemps restées un point aveugle dans l’étude des arts décoratifs, à la fois ombragées par les diverses floraisons européennes de l’Art nouveau et par l’avènement du futur Art déco, en vogue dans l’entre-deux-guerres.

Cette période nécessite toutefois d’être approchée de manière autonome, ne serait-ce que pour mieux apprécier les talents d’un groupe de jeunes artistes dandys parisiens partageant une même passion pour les perles et se surnommant eux-mêmes « les Chevaliers du bracelet ».

Au même moment, les frères Rosenthal, figurant parmi les tout premiers marchands de perles parisiens à s’être rendus à Bahreïn, règnent sans partage sur la région.

Dès 1912 cependant, le joaillier Jacques Cartier décide de se rendre lui-même dans le Golfe où il est accueilli en véritable dignitaire.

Si la valeur des perles en France n’a jamais été aussi élevée, c’est aux États-Unis que la demande en perles se fait la plus forte : en 1917, Pierre Cartier obtient son hôtel particulier new-yorkais de la 5e Avenue en échange d’un collier de deux rangs de 65 et 73 perles.

Après la Première Guerre mondiale, la frénésie perlière continue de battre son plein à Paris comme dans le Golfe. Tandis que des marchands tels que Léonard Rosenthal, Jacques Bienenfeld ou Mohamedali Zainal Alireza se retrouvent à la tête de véritables empires commerciaux, de nouveaux acteurs émergent, attirés par l’insolent essor d’un marché que rien ne semble pouvoir ébranler.

L’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, organisée à Paris d’avril à octobre 1925, relance de plus belle la « perlomanie » qui déferle alors sur Paris.

Si l’arrivée des perles de culture, issues du Japon, marque encore, pour certains, « la fin de l’âge de la perle parisienne », un tel constat doit être nuancé : tandis que la demande en perles fines ne cesse de croître, l’offre ne cesse de diminuer avec l’abandon de la pêche dans le golfe de Mannar et le déclin progressif de la production dans le Golfe. Surtout, des voix commencent alors à s’élever pour dénoncer la grande précarité des conditions de vie des pêcheurs. Amorcé par la crise économique de 1929, le crépuscule du règne parisien de la perle viendra véritablement avec la Seconde Guerre mondiale et la déportation des marchands juifs de la rue La Fayette.

La Seconde Guerre mondiale porte un coup fatal aux échanges entre la France et le Golfe. Nombre de négociants français redirigent alors leur activité vers les perles de culture, à commencer par les Rosenthal, dont l’histoire continue de s’écrire… à Tahiti ! Afin d’éviter la disparition des perles noires typiques de la région, affectée à son tour par la surpêche à la fin des années 1950, Français et Japonais vont joindre leurs forces pour y installer des fermes perlières. Tandis que la perle de culture connaît une grande popularité, notamment auprès des plus jeunes, le commerce, exsangue, de la perle fine a quitté Paris.

Les zones de pêche sont désormais très protégées et contrôlées : seule une infime quantité de « nouvelles » perles fines vient alimenter un marché essentiellement nourri par les collections familiales et les perles desserties de bijoux anciens. À Paris comme dans le reste du monde, la perle fine continue toutefois d’inspirer l’élite joaillière.

Par ailleurs, différentes interactions artistiques contemporaines émergent au début du xxie siècle entre la France et le Golfe. La perle y est chaque fois centrale, redonnant vie à une aventure culturelle et humaine déjà ancienne, tout en préservant sa mémoire.